Lectura fácil

Pocas veces un avance científico despierta tantas expectativas como el que encabeza José María Frade, investigador del Instituto Cajal y director científico de la biotecnológica Tetraneuron. Su equipo ha desarrollado una terapia génica capaz de restaurar la memoria y la plasticidad del cerebro en animales, un resultado que hasta ahora parecía impensable.

La clave está en una versión modificada de la proteína E2F4, bautizada como E2F4-DN, que funciona como un “centro de emergencias celular” y devuelve al cerebro su equilibrio. El objetivo: probarla en humanos en 2026 y, si los ensayos clínicos lo permiten, ofrecer una alternativa real a pacientes con alzhéimer en fases moderadas o avanzadas.

Un descubrimiento fruto de la paciencia científica con esta terapia génica

El avance no se produjo de la noche a la mañana. “La ciencia no da fuegos artificiales”, recuerda Frade, quien describe el proceso como gradual, largo y lleno de dudas. El momento decisivo llegó cuando comprobaron que ratones sin memoria recuperaban sus funciones cognitivas tras la terapia génica.

Lo sorprendente no fue solo que recordaran, sino que también recuperaron la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro para aprender de nuevo. Esa combinación convenció al equipo de que estaban ante un hallazgo de enorme trascendencia.

El papel crucial de la proteína E2F4

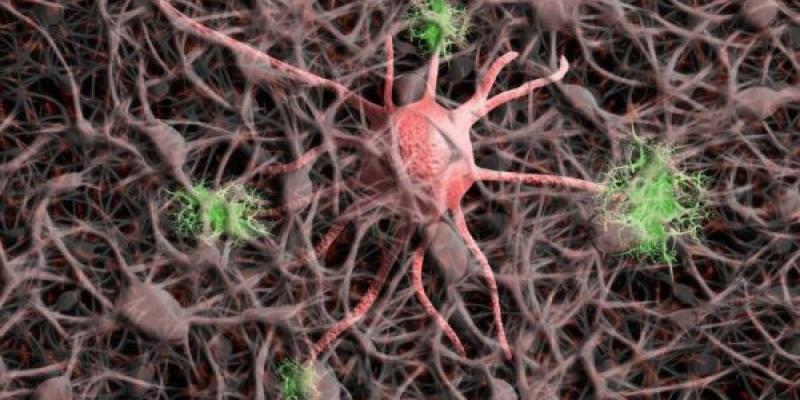

E2F4 es una proteína clave en el control del ciclo celular. En condiciones de estrés, deja de funcionar correctamente y las neuronas pierden estabilidad, iniciando un proceso de deterioro. Frade lo resume con una metáfora: es un “112 celular”.

La versión modificada E2F4-DN evita esa desactivación, permitiendo que el cerebro mantenga la homeostasis incluso en situaciones extremas. Según el investigador, la gran diferencia respecto a las terapias actuales es que no se atacan los síntomas, sino la causa del problema.

Durante las últimas dos décadas, la mayoría de fármacos contra el alzhéimer se han centrado en reducir las placas de beta-amiloide, uno de los rasgos visibles de la enfermedad. Sin embargo, Frade advierte que ese enfoque llega “demasiado tarde y aborda solo una parte de la historia”.

Con la nueva terapia génica, una única molécula y una sola inyección podrían actuar sobre múltiples frentes de la enfermedad.

La primera crítica que recibió el proyecto fue si alterar el cerebro podría provocar efectos secundarios de tipo psiquiátrico. Para resolver la duda, realizaron ensayos en neuronas humanas inducidas (iPSC). Los resultados mostraron que las funciones neuronales se mantenían intactas.

“No tocamos ni la sinapsis ni el neurotransmisor. Solo devolvemos la capacidad de generar memoria”, asegura Frade.

Expandiendo el horizonte: párkinson, glaucoma y envejecimiento

Los investigadores ya han comenzado pruebas en modelos de párkinson, con resultados prometedores validados por un grupo independiente en Pamplona. Además, estudian su aplicación en glaucoma y en el envejecimiento cerebral.

La limitación actual está en los vectores virales, que deben adaptarse a cada región del sistema nervioso. Aun así, el equipo mantiene un optimismo prudente.

El procedimiento es relativamente sencillo: se administra mediante una inyección en la cisterna magna, una cavidad del sistema nervioso central. Una vez allí, el gen permanece activo de por vida en las neuronas.

Los ensayos de la terapia génica ya han pasado con éxito de ratones a monos, logrando distribución eficaz en áreas como el hipocampo, lo que allana el camino hacia las pruebas en humanos.

El calendario de los ensayos clínicos

El plan de trabajo ya está trazado. En noviembre de 2025 se presentará la solicitud para ensayos en humanos. Si las autoridades lo aprueban, en otoño de 2026 se inyectará al primer paciente. Los primeros resultados clínicos con signos de eficacia podrían llegar en 2028 y, si todo progresa bien, la comercialización sería posible en 2030.

“El desafío real será garantizar la seguridad y la correcta distribución en el cerebro humano”, reconoce Ángel Lucio Pereira, CEO de Tetraneuron.

Lucio advierte que el éxito de la terapia génica no depende solo de la ciencia. La escalabilidad del tratamiento y la negociación con los sistemas públicos de salud serán determinantes. “No basta con tener razón científica, hay que hacerlo viable económica y socialmente”, señala.

Por eso trabajan desde el inicio junto a agencias regulatorias y con la mirada puesta en no generar falsas expectativas ni sobrecargar los presupuestos sanitarios.

Más que un proyecto, una misión personal

Detrás de la investigación de la terapia génica hay también una motivación íntima. “He vivido el alzhéimer en mi familia. Sé lo devastador que es. Poder hacer algo que lo cambie es un honor”, confiesa Frade.

Lucio coincide en el sentimiento: “Aquí nadie está por estar. Desde los investigadores hasta los inversores, todos compartimos la ilusión de cambiar vidas”.

Añadir nuevo comentario